Una cartolina… da Pistoia

2 mesi ago Clementina Levato

Tra la rosa di mete preferite dai turisti in Toscana la città di Pistoia non figura di sicuro al primo posto e non certo per colpa sua, è difficile primeggiare quando ti trovi a competere con grossi calibri come Firenze, Pisa, Lucca, Siena, Arezzo, San Gimignano solo per indicare alcune di quelle la cui nomea travalica i confini nazionali per espandersi in tutto il resto del mondo.

Eppure quando si dice che la Toscana è bella tutta e non solo per le città d’arte ma anche per i suoi dolci paesaggi, le colline ammantate di viti e ulivi, i cipressi che si stagliano nel cielo terso, la cucina saporita e ricca non si dice che il vero ma si omette di aggiungere che la parte più affascinante di questa regione sta nel riuscire a sorprendere i visitatori con angoli nascosti, scorci improvvisi e città che svelano al visitatore incantato i loro tesori più belli, Pistoia è una di queste belle città che ti sorprende prima e poi ti incanta.

Eppure quando si dice che la Toscana è bella tutta e non solo per le città d’arte ma anche per i suoi dolci paesaggi, le colline ammantate di viti e ulivi, i cipressi che si stagliano nel cielo terso, la cucina saporita e ricca non si dice che il vero ma si omette di aggiungere che la parte più affascinante di questa regione sta nel riuscire a sorprendere i visitatori con angoli nascosti, scorci improvvisi e città che svelano al visitatore incantato i loro tesori più belli, Pistoia è una di queste belle città che ti sorprende prima e poi ti incanta.

Questo bel borgo si estende all’estremità nord-occidentale della piana di Firenze-Prato-Pistoia attraversata da numerosi corsi d’acqua a carattere torrentizio dei quali il principale è l’Ombrone Pistoiese.

Questo bel borgo si estende all’estremità nord-occidentale della piana di Firenze-Prato-Pistoia attraversata da numerosi corsi d’acqua a carattere torrentizio dei quali il principale è l’Ombrone Pistoiese.

La città venne fondata in epoca romana con il nome di Pistoria su un territorio già abitato dagli Etruschi e, nelle zone più montane, dai Liguri.

Urnetta etrusca in alabastro II sec. a.C.

Urnetta etrusca in alabastro II sec. a.C.

Nel II sec a.C. diventò un oppidum cioè una città fortificata priva di un confine sacro caratteristico dell’urbe. Nel V secolo la città divenne un’importante sede vescovile; conquistata da Goti, Bizantini, Longobardi e Franchi al passaggio dell’esercito ostrogoto venne, in parte, distrutta. Un paio di secoli dopo, durante la dominazione longobarda, fu elevata allo status di città. Intorno all’anno 1000 la città passò sotto il controllo degli imperatori tedeschi e nel 1105 divenne libero comune, nel 1117 fu approvato lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia, la più antica raccolta di leggi, regolamenti e consuetudini dell’età comunale giunta fino a noi.

Mura cittadine

Mura cittadine

Da quel momento in poi la storia della città di Pistoia si intreccia strettamente con quella delle altre città toscane in una continua lotta ed alternanza di alleanze tra comuni guelfi e ghibellini, i primi sostenitori del papa i secondi dell’imperatore; ancora oggi è possibile identificare la fazione appoggiata dalle città dai merli dei castelli, squadrati quelli dei guelfi, a coda di rondine quelli ghibellini. Intanto Pistoia, grazie alla posizione geografica favorevole nel crocevia di strade che attraversavano la zona, diventava un fondamentale centro commerciale con un ceto di banchieri e mercanti sempre più importante ma l’11 aprile del 1306, dopo undici lunghi mesi di assedio la città fu costretta ad arrendersi ai suoi storici nemici: i fiorentini e i lucchesi.

Palazzo della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Palazzo della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

La lotta per l’indipendenza andò avanti con rovinose sconfitte che diedero inizio ad un periodo di crisi sociale ed economica. Alla nascita del Granducato di Toscana costituito da una bolla papale emessa da papa Pio V il 27 agosto 1569 per Pistoia iniziò un periodo di rinnovamento che permise alla città di ritornare ad essere un importante nodo politico e culturale con la nascita di circoli o accademie come l’Accademia dei Risvegliati dove si recitavano poemi, poesie e prose e si faceva musica. Nel 1861 la città venne annessa al Regno d’Italia e nel 1927 divenne provincia e sede di prefettura.

L’economia del territorio pistoiese è basata principalmente sul vivaismo professionale, su imprese meccaniche e su un artigianato per la lavorazione del rame per la produzione di oggetti domestici ed artistici.

Proviamo ora a fare un bel giro nel centro storico per conoscere più da vicino questa città, entrando nella terza cinta muraria costruita tra il 1400 e il 1500 per dirigersi verso il centro politico e religioso della città, piazza del Duomo, dove si affaccia il Palazzo Comunale, la cattedrale di San Zeno e il Battistero di San Giovanni in corte.

Il Palazzo di Giano, così chiamato in riferimento al podestà Giano della Bella sotto la cui podestà furono acquistati delle case sul terreno dove poi sorgerà il Municipio, oggi è sede anche del Museo civico d’arte antica, iniziato nel XII secolo assunse l’aspetto attuale verso la metà del Trecento.

Palazzo Comunale

Palazzo Comunale

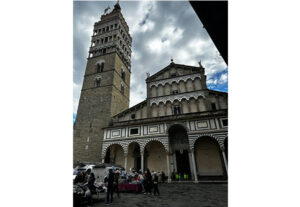

La cattedrale dedicata a San Zeno fu costruita nell’alto medioevo, distrutta da due incendi fu ricostruita nel XIII secolo. Intitolata prima a San Martino sotto la dominazione longobarda fu intitolata a San Zeno. La facciata in stile romanico ha sulle cuspidi le statue dei due patroni San Zeno e San Jacopo. Probabilmente già nel V secolo esisteva a Pistoia una cattedrale più piccola in quanto già allora la città aveva un proprio vescovo ma non ci sono notizie certe sulla sua ubicazione, di sicuro si sa che nel 923 un atto notarile parla di una chiesa dedicata ai santi Zenonis, Rufinis e Felicis.

Cripta

Cripta

Nel 998 un diploma di Ottone III cita un edificio paleocristiano situato all’incirca tra piazza Duomo e la torre di guardia. Pochi anni dopo la chiesa fu distrutta da un incendio, ricostruita e nel 1145 l’altare dedicato a San Jacopo fu consacrato dal vescovo Atto.

Andrea della Robbia – Portico della Cattedrale

Andrea della Robbia – Portico della Cattedrale

Ma la sua storia travagliata continua con un altro incendio e poi con il terremoto del 1298 con lavori di abbellimento che andarono avanti con il rifacimento della facciata, la decorazione dell’archivolto, del portico e della lunetta a bassorilievo affidata ad Andrea della Robbia

ed altri lavori per tutto il 1700 e 1800. Tra il 1952 e il 1966 fu promosso un restauro volto a restituire alla cattedrale il suo aspetto trecentesco.

Controfacciata della Cattedrale

Controfacciata della Cattedrale

Notevoli i capolavori che si trovano all’interno della chiesa, nella cappella del Santissimo Sacramento, la Madonna in trono fra i santi Giovanni Battista e Donato, da qui l’altro nome con cui viene indicata, Cappella di San Donato. Il dipinto affidato, in un primo momento, al Verrocchio fu portato poi a termine dal suo allievo Lorenzo di Credi.

Nella controfacciata, a destra dell’ingresso centrale c’è l’arca di Sant’ Atto con tre bassorilievi eseguiti nel 1337 dalla bottega di Giovanni di Agostino da Siena: Sant’Atto benedicente tra due angeli, Pellegrini che ricevono a Compostela l’urna con la reliquia di San Jacopo, Pellegrini che consegnano le reliquie di San Jacopo a Sant’ Atto.

Arca di Sant’Atto

Arca di Sant’Atto

A sinistra dell’ingresso centrale si trova il fonte battesimale realizzato da Andrea Ferrucci da Fiesole e Jacopo del Mazza su disegno di Benedetto da Maiano, nell’edicola è scolpito il Battesimo di Cristo, ai lati vi sono la Nascita di San Giovanni Battista, la Predicazione nel deserto e la Danza di Salomè e Decollazione.

Fonte Battesimale

Fonte Battesimale

Fonte Battesimale – Particolare

Fonte Battesimale – Particolare

Tra la navata centrale e la navata sinistra attualmente è posto il Crocifisso su tavola realizzato nel 1274 da Coppo di Marcovaldo e dal figlio Salerno, ai lati del Cristo sono rappresentati sei episodi della passione di Gesù.

Sulla navata centrale a destra si trova il pulpito realizzato su disegno di Giorgio Vasari.

Il tesoro della cattedrale è, però, custodito nella Cappella del Crocifisso alla quale si può accedere solo previa prenotazione o chiamando il numero telefonico gentilmente fornito dall’Ufficio del Turismo. A Pistoia il culto di San Jacopo detto “il maggiore”, apostolo di Gesù, divenne particolarmente sentito a partire dall’anno 866.

Reliquiario e Altare di San Jacopo

Reliquiario e Altare di San Jacopo

In quell’anno, come raccontano le “Historiae di Pistoia” di Michelangelo Salvi, la città fu minacciata da un’invasione saracena, la popolazione si rivolse a San Giacomo, divenuto poi San Jacopo, perché proteggesse la città dalle scorrerie saracene, questo perché i pistoiesi avevano saputo che nell’820 al re Ramiro di Spagna, minacciato sempre dai saraceni, era apparso S. Jacopo Maggiore, con una croce rossa sul petto e sulla bandiera, coperto di armi lucenti sopra un cavallo bianco per promettere al re che, con l’aiuto del santo, avrebbe vinto.

Altare di San Jacopo

Altare di San Jacopo

Dopo la vittoria promessa gli spagnoli scelsero Santiago come santo protettore, i pistoiesi si affidarono, quindi, allo stesso santo dedicandogli una chiesa con grandi festeggiamenti per ringraziarlo in quanto i saraceni, non si sa se per intercessione del santo o perché decisero di rivolgere le loro mire verso altre città, non giunsero mai a Pistoia.

Fastigio – Cristo benedicente tra Angeli, Santi e Annunciazione

Fastigio – Cristo benedicente tra Angeli, Santi e Annunciazione

Il massimo sviluppo della devozione della città iniziò quando a Pistoia fu portata una reliquia del santo, secondo i documenti dell’Opera di San Jacopo un tale Ranieri, ecclesiastico di Pistoia ed educato alla scuola del vescovo Atto lasciò la sua città natale per approfondire la propria formazione. Ranieri si recò in Inghilterra e in Francia e giunse fino in Galizia fermandosi a Compostela dove erano conservate le reliquie del santo, il religioso si fermò nella città spagnola e divenne un membro importante di quella chiesa.

San Jacopo in trono e Apostoli

San Jacopo in trono e Apostoli

Il vescovo Atto, desideroso di avere nella sua città una preziosa reliquia di san Giacomo, chiese che gliene venisse mandata una, secondo una versione l’Arcivescovo Didaco fece aprire il sarcofago dove era conservato il corpo dell’Apostolo Giacomo e vi infilò una mano con l’idea di prendere una ciocca di capelli ma si ritrovò in mano, oltre ai capelli, un pezzettino del cranio del santo.

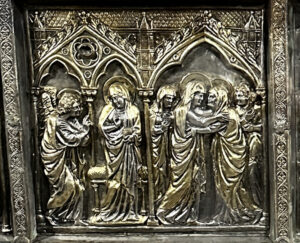

Paliotto – Annunciazione e Visitazione

Paliotto – Annunciazione e Visitazione

Furono mandati a prendere la preziosa reliquia due pistoiesi, Mediovillano e Tebaldo, che fecero ritorno a Pistoia ai primi di luglio del 1144, per conservare degnamente la reliquia fu costruita la cappella di San Jacopo nella cattedrale di San Zeno con un altare in argento sul quale si trovava il reliquiario. In questo modo Pistoia divenne tappa obbligata per i pellegrini che percorrevano la via Francigena, via che ha origine in Francia ed era trafficata da un fiume di pellegrini che si recavano in Galizia a Santiago de Compostela o che partivano dalla Spagna o dalla Francia per giungere a Roma.

Lato Sinistro – Traslazione del corpo di San Jacopo a Santiago de Compostela

Ancora oggi a Pistoia il mese di luglio è dedicato ai festeggiamenti in onore di San Jacopo con il corteo storico e la giostra dell’Orso e nella cappella del Crocifisso si trova la preziosa reliquia del Santo conservata in un reliquiario in oro e argento eseguito da Lorenzo Ghiberti nel 1407 .

Reliquiario di San Jacopo

Reliquiario di San Jacopo

L’altro capolavoro straordinario che si può ammirare nella cappella è l’altare argenteo di San Jacopo realizzato da esperti maestri orafi tra il 1287 e il 1456.

Lato sinistro – Geremia, Isaia, San Girolamo, San Gregorio Magno, Sant’Agostino e San Giovanni Evangelista

Lato sinistro – Geremia, Isaia, San Girolamo, San Gregorio Magno, Sant’Agostino e San Giovanni Evangelista

Lavorato in lamina d’argento a sbalzo presenta al centro la Madonna col Bambino di Andrea di Jacopo d’Ognabene tra le parti più antiche dell’altare. Sembra che a lavorare all’altare sia stato chiamato un giovanissimo artista che firmò il contratto con il nome Pippo anche se lui non aveva nessuna voglia di mettere mano ad un lavoro che sarebbe stato pagato pochissimo,

Filippo Brunelleschi – I profeti Geremia e Isaia

Filippo Brunelleschi – I profeti Geremia e Isaia

fu il padre che lo persuase ad accettare l’incarico perché sarebbe stato per lui un bel trampolino di lancio poter affermare di aver lavorato all’altare di San Jacopo per il quale realizzò i profeti Geremia ed Isaia e i santi Agostino e Giovanni Evangelista.

Fu così che sono giunte fino a noi le opere più antiche conosciute e le uniche di oreficeria di Filippo Brunelleschi.

Usciti dalla cattedrale si può osservare il campanile del Duomo in stile romanico costruito sopra un’antica torre di origine longobarda

e il Battistero di San Giovanni in corte in stile gotico con decorazioni in marmo bianco e verde che, al suo interno, custodisce un fonte battesimale che risale al 1226.

Accanto al duomo si trova il Palazzo dei Vescovi che vi risiedettero per otto secoli, costruito nel XI secolo in stile gotico come dimora fortificata fu trasformato in palazzo signorile nel successivo secolo con bifore, trifore e affreschi.

Il palazzo subì numerosi rifacimenti ad iniziare dalla costruzione della sacrestia di San Iacopo annessa alla cappella dove era custodia la preziosa reliquia dello stesso santo, la nuova cappella fu voluta per i contrasti venutasi a creare tra il vescovo e il Comune di Pistoia che aveva voluto la cappella di San Jacopo nella cattedrale ma separata dal resto dell’edificio perché nel 1145 San Jacopo venne proclamato patrono della città pur mantenendo il patrono precedente San Zeno come protettore della Chiese pistoiese e della cattedrale. Sopra la Sacrestia verso la fine del XII sec. fu costruita una cappella vescovile dedicata a San Niccolò e decorata da grandi stelle a otto raggi su sfondo blu.

Sagrestia vecchia

Sagrestia vecchia

Nel XV secolo i locali al piano terra furono affittati ad alcuni esercizi commerciali e nel secolo successivo il palazzo raggiunse una notevole eleganza ma mancavano i locali di servizio. Il vescovo Scipione de’ Ricci ottenne dal Granduca Pietro Leopoldo II il permesso di costruire un nuovo palazzo vescovile e l’antico palazzo dei Vescovi fu venduto a privati. Ad iniziare dal 1976 la Cassa di Risparmio di Pistoia, dopo aver acquistato, a poco a poco, dai privati, l’intero immobile, iniziò un importante restauro del palazzo che durò quattro anni con la restituzione dell’aspetto quasi originario alla struttura. Attualmente il museo custodisce un interessante percorso archeologico con scavi che hanno riportato alla luce reperti etruschi, una fornace romana e tratti di mura dell’antica Pistoria. Il percorso si snoda nelle varie sale permettendo di ammirare la sagrestia di San Jacopo citata da Dante nell’Inferno.

Crocifissione tra dolenti con i Santi Jacopo e Giovanni Battista – Sacrestia Nuova

Crocifissione tra dolenti con i Santi Jacopo e Giovanni Battista – Sacrestia Nuova

I fatti all’epoca erano noti anche se la documentazione giunta fino a noi è frammentaria e discordante, quello che si sa è che nel 1293 o 1294 nella sagrestia di San Jacopo avvenne un furto ad opera di un certo Vanni Fucci detto Bestia, un personaggio realmente esistito figlio illegittimo del nobile Fuccio de’ Lazzeri. Il Fucci era considerato un individuo violento e rissoso che come guelfo nero prese parte alle lotte contro i guelfi bianchi perpetrando razzie contro le famiglie avversarie. Dante lo conobbe probabilmente nel 1289, nella guerra contro Pisa, nella presa della Rocca di Caprone e ne rimase molto colpito in modo negativo per le atrocità che gli vide commettere. Nel 1293, durante una notte di Carnevale il Fucci entrò in Duomo e depredò la cappella di San Jacopo degli oggetti preziosi lì custoditi: tavole d’argento, reliquie e arredi.

Calice e Croce di Sant’Atto

Calice e Croce di Sant’Atto

Sembra che in un primo momento venisse incolpato del sacrilegio il figlio di un suo amico, venne poi arrestato un complice di Fucci che, prima di essere giustiziato, denunciò il coinvolgimento di Vanni che, intanto, aveva abbandonato la città terrorizzando gli abitanti della campagna pistoiese dalla rocca di Montecatini Alto. Della sua morte si sa solo che nel 1300 doveva essere già deceduto come afferma Dante ma non ci sono prove di tale data o se la morte avvenne per cause naturali o per violenze. Dante, che di sicuro non faceva sconti, lo confina nella bolgia dei ladri condannato ad essere morso dai serpenti che emergono dalla fossa e ogni volta viene incenerito per poi ricomporsi immediatamente come una fenice.

Inf. XXIV, 122-126

“Io piovvi di Toscana,

poco tempo è. In questa gola fiera.

Vita bestial mi piacque e non umana,

sì come a mul ch’io fui; son Vanni Fucci

bestia, e Pistoia mi fu degna tana”.

Continuando la visita nel palazzo vescovile troviamo la cappella di San Nicola da Bari,

il sopraportico con l’affaccio sul Battistero e su Piazza del Duomo e alcuni capolavori provenienti dalle collezioni del museo.

Un’opera che ha sempre lasciato perplessi gli studiosi è l’angelo ligneo di Giovanni Pisano, la figura giovanile in veste di diacono sorregge un vassoio dove è deposta la testa di Giovanni Battista, ignoto l’autore dell’angelo mentre la testa è attribuita a Giovanni Pisano.

L’Angelo con la testa di San Giovanni Battista

L’Angelo con la testa di San Giovanni Battista

Bellissimo il ciclo di tempere murali di Giovanni Boldini, il pittore nato a Ferrara nel1842 e morto a Parigi nel 1931 fu molto spesso ospite della dama inglese Isabella Robinson Falconer in una villa della campagna pistoiese. Nell’estate del 1868 il pittore venticinquenne, su richiesta di Isabel, realizzò un ciclo di dipinti sulla vita dei campi.

Alla morte di Isabel la villa venne chiusa e poi venduta. Nel 1939 la vedova del pittore la comprò e vi si trasferì con tutti gli oggetti e i dipinti del marito. Nel 1974 Emilia vendette le pitture alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che dopo lunghe operazioni di distacco e restauro le trasferì nel Palazzo dei Vescovi dove furono esposte in una stanza appositamente ricostruita nelle identiche dimensioni di quella originale.

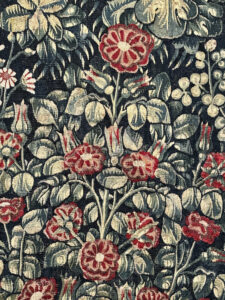

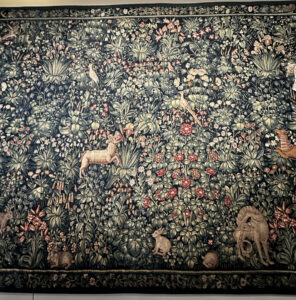

All’ultimo piano del complesso museale si trova uno straordinario capolavoro, l’Arazzo millefiori o “dell’Adorazione”.

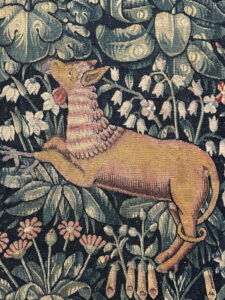

Realizzato nelle Fiandre nella prima metà del XVI secolo non ha soggetti che narrano una storia, tutto lo spazio è occupato da elementi botanici ed alcuni animali, nell’arazzo sono raffigurate ben 200 piante di 40 tipologie differenti, di queste 25 sono state identificate con certezza. I significati simbolici non sono di facile lettura, l’unicorno potrebbe essere un rimando a Cristo ma in ambito nuziale potrebbe rappresentare anche lo sposo,

la rosa simbolo della passione di Cristo potrebbe essere anche un richiamo alla purezza della donna amata nell’Amor cortese.

Non ci sono informazioni sulla provenienza del manufatto, si sa che apparteneva alla cattedrale e che veniva usato durante le celebrazioni del venerdì santo o come tappeto per appoggiarvi la croce o appeso tra due pilastri dell’abside.

Il prato fiorito si staglia su uno sfondo blu notte bordato da una fascia di margherite, violette e tralci d’uva, nella parte bassa troviamo iris e gigli striati e poi, sembra in maniera casuale, diversi animali, il già citato unicorno, leprotti e conigli che entrano ed escono dalle tane,

due quadrupedi e in alto aironi, rapaci, una colomba o un corvide.

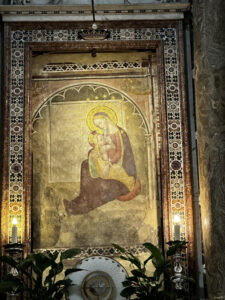

Lasciando Piazza del Duomo ed inoltrandoci per Via degli Orafi si arriva alla Basilica di Santa Maria dell’Umiltà costruita a partire dal 1495 da Ventura Vitoni su disegno di Giuliano da Sangallo per custodirvi l’immagine della Madonna dell’Umiltà,

Madonna dell’Umiltà

Madonna dell’Umiltà

un affresco del 1350 circa che nel 1490 avrebbe emanato sudore e per questo i pistoiesi hanno per esso una sentita devozione.

Basilica di Santa Maria dell’Umiltà – Facciata

Basilica di Santa Maria dell’Umiltà – Facciata

La cupola fu iniziata dal Vasari ad imitazione di quella di Santa Maria del Fiore del Brunelleschi a Firenze e fu completata nel 1585 da Bartolomeo Ammannati.

L’interno è occupato da un ampio vestibolo e da un unico vano centrale circondato da sei cappelle.

Da via Buozzi si giunge alla chiesa di San Giovanni Fuori Civitas.

Un’antica chiesa dedicata a San Giovanni e detta fuoricivitas esisteva prima del 1085 quando fu inclusa nella seconda cerchia di mura, quella attuale fu riedificata nel 1170.

San Giovanni fuoricivitas – Interno

San Giovanni fuoricivitas – Interno

Nella chiesa si trova un pulpito databile al 1270 opera di Fra’ Guglielmo allievo di Nicola Pisano,

il gruppo della Visitazione di Luca della Robbia con l’incontro tra Maria ed Elisabetta,

un tondo con la Vergine con il Bambino e San Giovannino di Sandro Botticelli,

il polittico di Taddeo Gaddi allievo di Giotto, la Madonna con il Bambino in trono e i santi San Giovanni Evangelista, e San Giacomo Apostolo, San Pietro e San Giovanni Battista,

un’acquasantiera in marmo riferibile alla scuola di Nicola Pisano e attribuita a Giovanni Pisano.

L’acquasantiera ha il fusto composto da tre fanciulle che rappresentano le virtù teologali, Fede, Speranza e Carità,

il bacino ne ha quattro che simboleggiano le virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza,

il tutto riporta alla ricerca della perfezione morale che si realizza quando l’uomo basa la propria vita sulle virtù teologali e la completa con le virtù cardinali.

Mentre si passa da una chiesa all’altra, da un museo a quello successivo la città si rivela come un piccolo scrigno di meraviglie ed è un piacere passeggiare per le stradine tortuose,

Palazzo del Balì

Palazzo del Balì

sbirciando nelle piazze, soffermandosi davanti a piccoli negozi o a uno qualsiasi dei tanti ristoranti dove si può gustare uno dei molti piatti caratteristici di Pistoia a cominciare dai maccheroni sull’anatra d’obbligo sulle tavole di ogni pistoiese il giorno della festa di San Jacopo, oppure si può lasciarsi tentare dal carcerato, una zuppa preparata con pane raffermo, interiora di vitello e formaggio grattugiato che era il cibo a basso costo servito nelle carceri cittadine, da qui il nome; altri piatti gustosi sono quelli a base di farina di castagne abbondanti sulle montagne.

Rinfrancati dalla pausa pranzo si riprende il nostro girovagare percorrendo via Filippo Pacini che ci conduce direttamente in piazza Giovanni XXIII dove si trova lo “Spedale del Ceppo”,

un antico ospedale fondato nel XIII secolo, secondo la leggenda il nome deriva da un ceppo miracolosamente fiorito durante l’inverno e che secondo le indicazioni fornite dalla Madonna ai coniugi Antimo e Bandinella avrebbe mostrato loro il luogo dove fondare l’ospedale, un’altra ipotesi si rifà alla derivazione del nome dal “ceppo” di castagno cavo utilizzato per la raccolta delle offerte, è stato l’ospedale cittadino fino al 21 luglio del 2013.

Simbolo del Ceppo

Simbolo del Ceppo

Fondato dalla “Compagnia di Santa Maria” o “del Ceppo dei poveri” come risulta da documenti datati dal 1286 è ora sede del Museo dello Spedale del Ceppo, entrando nell’antico ospedale si ripercorrono le vicende storiche, architettoniche ed artistiche della struttura, un’ampia sezione racconta la storia della sanità pistoiese anche attraverso una ricca collezione di strumenti chirurgici e alle biografie dei medici che hanno contribuito alla sua fama e allo sviluppo del nosocomio.

Visitare gli infermi

Visitare gli infermi

Tratto distintivo della struttura è il fregio in terracotta invetriata realizzato in diversi momenti da Benedetto Buglioni, allievo di Andrea della Robbia, Giovanni della Robbia, Santi Buglioni e Filippo di Lorenzo Paladini.

Alloggiare i pellegrini

Alloggiare i pellegrini

Il fregio rappresenta sette opere di Misericordia corporali: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati e seppellire i morti.

Tra una e l’altra scena troviamo le ceramiche con le virtù cardinali e teologali e i tondi con storie della Vergine e alcuni stemmi. Le scene sono immaginate e rappresentate all’epoca della realizzazione del fregio e raccontano gli usi e i costumi in una città del 1500.

Vestire gli ignudi

Vestire gli ignudi

Secondo una leggenda pistoiese la famiglia della Robbia nascose dietro il viso di uno dei personaggi del fregio la ricetta segreta per la realizzazione della terracotta invetriata, purtroppo per noi, andata perduta.

Visitare i carcerati

Visitare i carcerati

La caratteristica di questa lavorazione è che è impermeabile agli effetti del tempo e alle intemperie e per questo era considerata particolarmente adatta ad opere che venivano poste all’esterno

Annunciazione

Annunciazione

Per concludere la giornata da via delle Pappe si arriva davanti alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo risalente all’ottavo secolo quando era collocata appena fuori dalla prima cerchia delle mura vicina alla Via Francigena,

era indicata come pieve cioè dotata di fonte battesimale perché durante il periodo in cui il duomo rimase inagibile a causa di un incendio ebbe la funzione di Cattedrale di Pistoia e di Battistero.

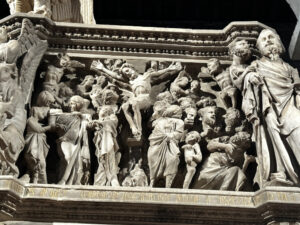

Gruamonte e Adeodato – Architrave con l’Andata dei Magi da Erode e Adorazione dei Magi

All’interno si trovano una Madonna dell’Umiltà di Niccolò Mariano da Siena, il Volto Santo attribuito a Girolamo Scaglia, due crocifissi di Giovanni Pisano e il suo meraviglioso pulpito firmato e datato 1301.

Giovanni Pisano figlio di Nicola, scultore del pulpito del duomo di Pisa e di Siena, ha mantenuto la struttura del pulpito simile a quelli realizzati dal padre ad impianto esagonale con sette colonne in porfido che lo sorreggono, ai vertici e una centrale,

tre delle colonne ai vertici hanno alla base un leone che azzanna un cavallo,

una leonessa che allatta i cuccioli

e un uomo inginocchiato chiaramente sofferente.

La colonna centrale poggia su un gruppo marmoreo con un’aquila, un leone alato e un grifone, nella parte mediana del pulpito si trovano sei Sibille e alcuni profeti,

Sibilla

Sibilla

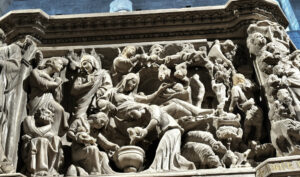

nel terzo livello diversi episodi del Vangelo ad iniziare dalla Natività

Nella Natività si possono individuate tre momenti distinti: a sinistra l’Annunciazione, nella zona centrale Maria sdraiata guarda suo Figlio, in basso due fantesche preparano l’acqua per il primo bagnetto del Bambino.

Nell’Adorazione dei Magi troviamo, nella parte centrale, un angelo che conduce i tre re davanti al Bambino in braccio alla Vergine, a sinistra è rappresentato il sogno dei Magi, a destra il sogno di Giuseppe, i personaggi si muovono nel pannello con atteggiamenti ricchi di dolcezza e spontaneità come il primo re che per baciare il piedino del Bimbo si infila la corona sul braccio o quelli dietro che aspettano il loro turno commentando quello che vedono e tengono il loro dono sotto il braccio.

Ogni figura ha un atteggiamento diverso, una gestualità ed espressività propria dalla quale spira la tenerezza per quel nuovo nato dal quale attendono la salvezza.

La terza scena è la più cruenta e dolorosa: Erode ha ordinato l’uccisione di tutti i bambini nati nel territorio di Betlemme nei precedenti due anni, i soldati eseguono l’ordine mentre le madri cercano affannosamente di proteggere i bambini o piangono sui loro corpicini senza vita.

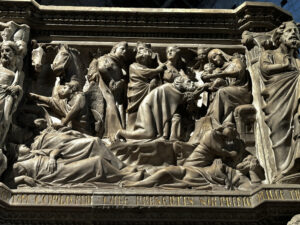

Nel riquadro della Crocifissione il Cristo con le braccia tirate fino allo spasimo, l’addome incavato, divide in due la scena, a destra gli ebrei che cercano di rifuggire da quello strazio di cui si sentono colpevoli, a sinistra Maria che crolla all’indietro cadendo tra le braccia delle donne che la circondano,

infine nell’ultimo riquadro il Giudizio Universale, Gesù al centro, intorno gli Apostoli che discutono, sotto il Cristo la Croce mentre con la mano tesa lui si avvicina alla mano di Maria assunta in cielo.

Quello che colpisce in questo, che è un capolavoro assoluto, è la quantità di sentimenti umani rappresentati, tutte le gamme della tenerezza, della dolcezza, dell’amore, del sacrificio, dell’orrore vi sono rappresentate e uscendo dalla chiesa quello che rimane dentro è questa sensazione dolce amara di come il mondo sia fondamentalmente lo stesso, i bambini nascono, i familiari esultano, le madri soffrono, i figli a volte muoiono prima dei genitori, i potenti distruggono, tutti prima o poi cessano di vivere e saranno sottoposti a un giudizio severo, secondo tante religioni nell’aldilà secondo altri il giudizio tocca ai posteri, saranno loro i giudici che condanneranno o assolveranno la memoria di ognuno di noi.

Per Giovanni Pisano e per tutti gli altri artisti che hanno reso le nostre città così straordinarie il giudizio è sempre e soltanto positivo accompagnato da un sentito grazie per tanta meraviglia.